こんにちは。夫です。

今回は前回紹介した「13歳からのアート思考」の続きです。いきなり本題に入ろうと思うので、アート思考とはなにか?を中心に紹介した前回の記事もご覧ください。

カンディンスキー 音楽と絵画

前回はアンリ・マティスの「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」でアートに新しい役割を見つけること、パブロ・ピカソの「アビニヨンの娘たち」から常識を疑いリアルさを追求することというそれぞれのアート思考を紹介しました。

それに加えて、僕の趣味の音楽で、アート思考をもとにどんなことができそうかも考えていきましたね。今回も各作品のアート思考を紹介した後、僕なりのアート思考で音楽について考えてみたいと思います。

ということで今回最初に紹介する作品はワシリー・カンディンスキーの「コンポジションⅦ」です。まずは作品を見てみましょう。

画像:ワシリー・カンディンスキー 「コンポジションⅦ」

またよくわからない作品が出てきましたね。じっくり見て何を描いているのか考えてみるのも面白いのですが、結論から見るとカンディンスキーは「何を描いた」と言える具象物を一切描いていません。

カンディンスキーはクロード・モネの「積みわら」という作品を見て、何が描かれているかわからなかったそうです。で、彼は「何が描かれているかわからないのに惹きつけられたのではなく、何が描かれているかわからないからこそ惹きつけられた」と考えたそうです。

どういうことかというと「何が描かれているのかわからないからこそ、見る人は自分の考えを見つける必要がある」と感じたのです。そこでカンディンスキーは自分が好きな「クラシック音楽」を聴いて、そのイメージを絵にしました。

ここで重要なことは、クラシック音楽を絵にしたということではなく、見る人自身が自分の考えで作品に意味を付けるという新しいアートの感じ方を作ったことです。

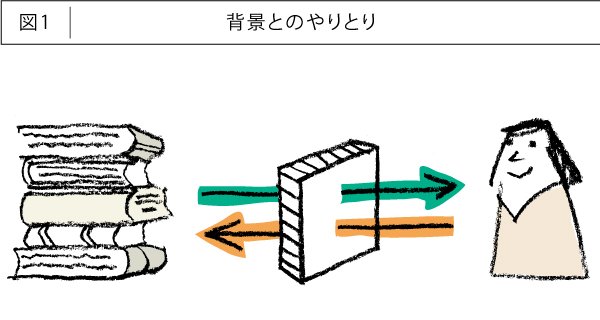

本書ではアート鑑賞について「背景とのやり取り」と「作品とのやり取り」という2つを紹介しています。

まず「背景とのやり取り」ですが、本書では次のような図で説明してくれています。

背景とのやり取り:13歳からのアート思考より

前回紹介したマティスの「緑のすじのあるマティス夫人」はカメラの登場という衝撃的な出来事に対して「アートとは見たものをそのまま正確に表現しなければならないのか」という問いかけを行い、作品を創りました。ピカソの「アビニヨンの娘たち」は「遠近法に従って1つの視点から見えるものを表現することが本当にリアルなのか」と問いかけています。

このように、作品が作られた背景を知り、製作者の意図を踏まえ作品を見ることを「背景とのやりとり」と言います。大切なのは作品という表現の花ではなく、その背景にある興味のタネと探求の根である、という話は前回しましたね。

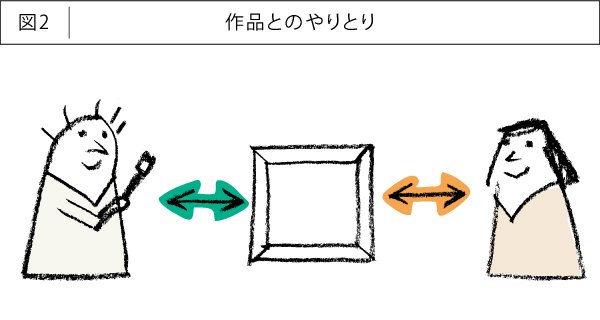

一方、作品とのやり取りは次のような図で説明できます。

背景とのやり取り:13歳からのアート思考より

乱暴な言い方をすると、「製作者の意図を考慮せず、作品だけを見てなにかを感じること」が作品とのやり取りです。

ここまで読んでいると違和感がありますよね。アート思考ではアート作品そのもの、つまり表現の花ではなく、その地下にある興味のタネや探究の根が重要だと言いました。作品だけをそのまま見たらピカソの作品はわけがわからないし、マティスの作品はただの下手くそになります。

でも、音楽を聴くとき、自分の過去体験などを思い出して感傷に浸ることがあると思います。当然ですがその音楽を作った人は、あなたの過去の体験に対してその曲を作ったわけではありません。作った人には作った人のバックグラウンドがあるはずです。

でも、音楽を聴いて感傷に浸ることが間違いだとは誰も言いませんよね。つまり、音楽においては作品とのやり取りが一般的なのです。

official髭男dismの曲を聴いて共感する人は多いと思いますが、作詞した藤原さんの過去の恋愛に共感しているわけではありませんよね。自分の過去の恋愛に重ね合わせて共感しているはずで、藤原さんのバックグラウンドに大きな意味はありません。図にすると上の「作品とのやりとり」をしているわけです。

背景とのやりとりでは、作品は作られた瞬間に完成しています。作品は背景を知るための要素の一つという立ち位置だからです。極論、作品という形でなくてもその背景が伝われば良いわけです。

一方、作品とのやり取りは、作品が作られた瞬間に大きな意味を持ちません。それを見る人がいて、見る人が自分のバックグラウンドから意味を付け加えて、完成します。

ここにある考え方は「作品はそれ自体が完成形ではなく、見る人によって完成される」ということです。

著者曰く、この考えを取り入れたのはカンディンスキーが初めてではないそうです。禅や日本画、茶道に代表される日本文化には、昔からこの考え方がありました。

小綸子屏風:描かれていないものが多いのは、それを見る人が補うため

例えばこの「小綸子屏風」という作品は非常にシンプルです。色もなく、ほとんど何も描かれていません。日本画にはこういう作品が多いですが、なぜこんなにシンプルにしたかというと「描かれていない部分を見る人が補うため」です。つまり「情報量を減らして、見る人が考える余地を増やすため」にあえてシンプルにしているのです。

もう一つ例を挙げると、千利休と豊臣秀吉のエピソードがあります。千利休の家の庭に立派な朝顔が咲き誇っているという噂を聞いた豊臣秀吉がその朝顔を見に行ったそうなのですが、千利休は秀吉が来る直前に朝顔を摘み取ってしまったと。で、一番キレイな一輪だけの朝顔を花瓶に挿しておいたと。そして秀吉は千利休の心遣いにひどく感動したそう。

千利休は「朝顔が咲き誇っている庭」をそのまま見るより、「朝顔が咲き誇っていたらしい庭と、そこに咲いていた一番美しい一輪の朝顔」を見て「空想で理想の庭を創り上げる」ほうが素晴らしいと考えたわけです。

確かに、期待して見たものが意外と大したことがなかったみたいな経験は多いですよね。「こんなもんか」となるくらいなら見なきゃよかったとならないように、美しい空想を美しい空想のままで終わらせるというのも一つの楽しみ方です。

カンディンスキーの作品も、もしカンディンスキーが「この音楽を聴いた時の感動を具体的に描き表そう」としたら、多くの人には共感できないものになったかもしれません。カンディンスキーの感情で固定されるからです。でもあえて具体物を描かず、音楽そのものを絵画作品に仕上げることで、見た人は音楽を味わう時と同じく、自分のバックグラウンドに合わせて感じ取り、意味付けすることができるのです。

聴く人が完成させる音楽

では前回と同じく、カンディンスキーの作品から、僕の趣味の音楽でどんなアート思考が考えられるか考えてみたいと思います。

カンディンスキーのアート思考は「創り手だけじゃなく、見る人が完成させる作品」と言えます。

しかし、音楽についてはこのことが当たり前になっています。もっと大胆に、リスナーが完成させることをアピールできないでしょうか。いっそ、音楽の一部を任せてしまっても良いかもしれませんね。例えば、リードギターを除いた状態でリリースして、好きにリードギターを重ねてもらうなど、リスナー参加型の音楽です。

コロナ禍で話題になった星野源の「うちで踊ろう」も参加型の音楽といえます。あと、瑛人の「香水」も、本人の楽曲だけじゃなく、他の人の歌ってみた、踊ってみたなど、聴く側が自分なりに完成させた作品として大きく広がりました。

カバーや踊ってみた、弾いてみた動画がきっかけで本家の人気が出ることも少なくありません。やっぱりみんな、クリエイターとして参加したいんです。見る人も1つの作品じゃなく、いろんなクリエイターがそれぞれ解釈した作品が見れると楽しいですよね。

こうした例をもっと押し進めて、あえて不完全な状態でリリースし、聴く人が完成させる音楽というコンセプトは面白いかもしれません。

ただ、このやり方だと音楽をやっている人、表現者しか参加できません。1つの曲なのに、100人が聴いたら100通りに完成される曲。ボーカロイドなら面白いことができるかもしれません。基本的な状態を創っておいて、リスナーが歌詞を自由に変えられるツールがあればどうでしょう。その曲を自分好みにカスタマイズして、新しい作品として生まれます。

ITサービスだったらこうしたカスタマイズは当たり前ですよね。YouTubeのトップページにアクセスしたとき、同じURLにアクセスしているのに僕とあなたでは全く違うコンテンツが表示されています。Googleで検索したときも、同じキーワードなのに僕とあなたの興味関心の違いなどから違う検索結果が表示される。Amazonもそうだし、Spotifyとかもそう。

同じものを見て、聴いて、使っても、使う人にカスタマイズされているというのは当然です。これを1曲の中で出来たら面白そうですね。何か実現方法がないか、考えてみます。

デュシャン 美しくある必要はない

マティスは「目に見えるものを正確に表現すること」という常識を壊しました。ピカソは「遠近法を使って視覚的に正しく描くこと」という常識を壊しました。カンディンスキーは「作品そのものに意味が込められていること」という常識を壊しました。

こうしてアートは写実的である必要もなければ、それそのものが意味を保つ必要がない(見る人が自由に意味づけしていい)という自由を手に入れたわけです。

アートの歴史は常識を疑うことの歴史だと著者は言っています。これは音楽にも共通して言えることだと思います。

次のアート思考を紹介する前に、本書の中で筆者が投げかける5つの質問をみてみたいと思います。

- アートは美を追求するべきか?

- 作品は作者自身の手で作られるべきか?

- 優れた作品を作るには優れた技術が必要か?

- 優れた作品は手間暇かけられているべきか?

- アート作品は視覚で味わえるものであるべきか?

さあ、この5つ。少し考えてみてください。

僕は音楽をやっていて、音楽もアートの一つです。音楽の視点から言うと1番以外ノーですね。音楽の中には美しいとは言えないようなジャンルもありますし、人間の汚い部分、負の部分を歌った曲も多くあります。でもその中のどこかに美しさがないと、作品としては成立しないように思えます。人間の汚い部分を突き詰めたときに、どこか純粋な美しい部分が見える。そういう意味で、1番はイエスです。

他はノーですね。作品を作者自身が作る必要はありません。カバーアーティストだって立派なアーティストです。技術が必要な音楽もありますが、技術があまり必要ないのに素晴らしい曲も多くあります。手間暇かけることが正解なら、スタジオセッションで偶然生まれた名曲に価値がないことになってしまいます。視覚も大事だけれど、もちろん音楽だって立派なアートです。

あなたはこの質問にどう答えますか?

この質問、現代の僕たちにとっては結構ノーが多いと思いますが、20世紀は絶対的イエスでした。アートは美しく、作者自身が優れた技術を持って手間ひまかけて創り、見る人はそれを視覚で味わう。これが絶対的な正解とされていた時代。そんな時代であることを念頭に、この作品を見てください。

マルセン・デュシャン 「泉」

1887年生まれのデュシャンが30歳のときに作った作品。1917年頃ということですね。

マティスの「緑のすじのあるマティス夫人」が1905年、ピカソの「アビニヨンの娘たち」が1907年、カンディンスキーの「コンポジションⅦ」が1913年。そしてデュシャンの「泉」が1917年。すごい時代ですね。数百年続いたアートの常識が、数年置きにどんどん壊されていく。

そしてこのデュシャンの泉という作品は「アートに最も影響を与えた20世紀の作品」の1位に選ばれたそうです。ちなみに2位は前回紹介したピカソの「アビニヨンの娘たち」です。

ということで「泉」という作品から何を感じ取りましたか?

と言われても困りますよね。見ての通りこれは「便器を取り外してサインしただけのもの」です。

これをどう解釈すればいいんでしょうか…前衛的すぎて僕には理解できないので、本書の言葉を借りながら紹介していきます。

「泉」を発表した当時、デュシャンはすでにアーティストとして一定の評価を得ていて、展覧会の実行委員も担当していたそうです。デュシャンは自分が実行委員を務める展覧会を利用して、偽名で「泉」という作品を展示しようとしました。

その展覧会は審査無しでだれでも作品を飾れるものだったのですが「さすがに便器はアートじゃないでしょう」と他の実行委員からの指摘が入り、結局展示できなかったらしいです。デュシャンはどんな気持ちでそのやり取りに参加していたんでしょうね。「まあ、たしかにこれは便器だしな」とか言ったんでしょうか。それとも「いやいや、無審査なんだから展示してあげようよ」とか言ったんでしょうか。

ともあれ結局展示されず、展覧会の後にデュシャンが発行していたアート雑誌に写真を掲載しました。

雑誌に掲載されて一大センセーションを巻き起こすわけですが、時は流れ2018年、東京国立博物館でデュシャンの作品として「泉」が展示されました。サインが描かれたただの便器がガラスケースの中に展示され、多くの人がそれを鑑賞しているのです。

「泉」という作品についてもう少し説明すると、使われた便器は正真正銘ただの便器です。趣向を凝らしたものでも、デュシャンが作った陶芸作品というわけでもありません。

しかも、デュシャンが最初に公開した「泉」はゴミと間違われて捨てられてしまい、どうしても「泉」が欲しいと美術商がフリーマーケットで中古の便器を購入し、デュシャンに「この便器にサインしてくれ」と頼みました。それが、今展示されている「泉」です。

つまり、ただの便器どころか、デュシャンが選んだものでさえない。美術賞の人がフリーマーケットで手に入れた中古の便器です。

その便器が「最も影響を与えた作品」と呼ばれ、立派なガラスケースに収納され、芸術好きが真剣に鑑賞しているんです。

すごい状況ですね。表現の花としての「泉」をいくら眺めてもその価値はわかりません。やはりこれも、どんな興味のタネと探求の根を持っていたのかが重要です。

ということで最初の質問を見てみましょう。

- アートは美を追求するべきか?

- 作品は作者自身の手で作られるべきか?

- 優れた作品を作るには優れた技術が必要か?

- 優れた作品は手間暇かけられているべきか?

- アート作品は視覚で味わえるものであるべきか?

「泉」は美しくはありません。デュシャン自身が作ったものでさえありません。サインしているだけなので技術も手間暇も必要ありません。そして、こういうことを考えている事自体、見て作品そのものを味わうのではなく、頭の中で考え鑑賞しているといえます。

つまり、デュシャンは既存のアートの観念を完全に壊したのです。「現代の僕たちからすると結構ノーが多い」と言いましたが、それは100年前にデュシャンが「絶対にイエス」という常識を壊したからなんです。

デュシャンは「泉」の前からある程度評価されたアーティストでした。なので、「泉」に対してもいろんな評論家が「この陶器の白い輝きが美しいのではないか」とか色々考えたそうです。ただの便器にそんな意味を付けないといけないほど「アート=美しいもの」という常識があったんですね。

美しくない音楽を創れるか

デュシャンが行ったことを音楽にも当てはめてみたいのですが、これは相当難しいです。まず、音楽における常識を考えてみましょう。

- Aメロ、Bメロ、サビなど基本的な構成要素がある

- ベースはルート音を中心に音楽の土台を支える

- ドラムはキックとスネアとハイハット(orライド)で基本のビートを創る

- ギターにはリズムギターとリードギターの2つの役割がある

- 曲にはキーがあってキーの中で音を組み合わせる

う〜ん、なんかテクニック的というか、表面的なものばかりですね。すでに当てはまらない作品がいっぱいありますし。もっと大胆に常識を壊せないものか。

お、この発想は良いかもしれません。色んな曲がありますが、ほとんどの歌詞には何かしらの意味、メッセージがあります。「音楽=意味のあることを伝えるもの」は「アート=美しいもの」に匹敵するくらいのコンセプトかもしれません。

全く意味のない歌詞。たとえばコンピュータープログラムに発音記号をランダムに出力させて、それにメロディを当てる。確実に意味のない歌詞になるでしょう。

で、それを聴いた人はどうするか。おそらく意味のない発音の羅列から何らかの意味を見つけ出そうとするはず。「暗号が用いられているのではないか」「逆再生したらわかるんじゃないか」「もしかしてアゼルバイジャン語?」とか、そういう議論が生まれるはずです。

これはデュシャンの作品を見て多くの人が「これはアートなのだろうか」「一体どんな美しさがあるのだろうか」と一生懸命考えたのに似ています。つまり、曲を聴いて何かを感じるのではなく、曲そのものに対して「どんな意味があるんだ」と考える。頭の中で創り上げる音楽です。

お、これも良いかもしれないですね。ライブハウスって基本的に音がでかい。でかい音を楽しみに来ているといってもいい。じゃあ逆に「めちゃくちゃ音が小さいライブハウス」というコンセプトはどうだろう。隣の人の息遣いが聴こえる。アーティストが出す音より、リスナーが上げる声、足音、飲み物を飲む音、タバコに火を付ける音が響き渡っている。

これはかなり面白い。何度も味わいたいものではないけれど、面白そう。

全員がヘッドフォンをしているライブハウスとかどうだろう。アーティストが出す音はスピーカーではなくヘッドフォンから出ている。ヘッドフォンを外すと、演奏は聴こえない。その代わりにリスナーの声や息遣いなど細かな音が聴こえる。それで「あ、このタイミングで誰かライターに火をつけたな」とか考えるわけです(最近はライブハウスも禁煙ですが…)。

これはある意味、ステージに立つアーティストではなく、リスナーやその場そのものが主役になっていると言えますね。「演奏を聴きに行くライブではなく、演奏を聴いている人の息遣いを聴きに行くライブ」というコンセプト。これもかなり面白い。

前述の2つに比べるとインパクトはないですが、面白いかもしれません。最近は音質の関心も高まり、ハイレゾが聴けるサービス、デバイスも増えてきました。

でも、本当に高音質は正義なのでしょうか。いっそ、電波の悪いラジオみたいな音質にしたらどうでしょう。聴く人は曲を聴くためにめちゃくちゃ集中しないといけません。耳を凝らし、集中して、どんな音が鳴っているのかを聴き取る必要があります。音楽の大半がBGMとして消費されるようになった現代で、そんな聴き方をされる曲がどれくらいあるでしょうか。だいたいみんな、通勤途中とかにBGMで聴いて「この曲好きー」とか言ってるわけです。

アーティストとしては自分の作品がBGMとして消費されるのは、嬉しい反面、複雑な心境です。音質を落とすことで、集中しないと聴けないようにしてしまうというのは面白いかもしれませんね。こんな風に常識を上げていってそれをノーに変える方法を考えるといろんなアイデアが出てきそうですね。

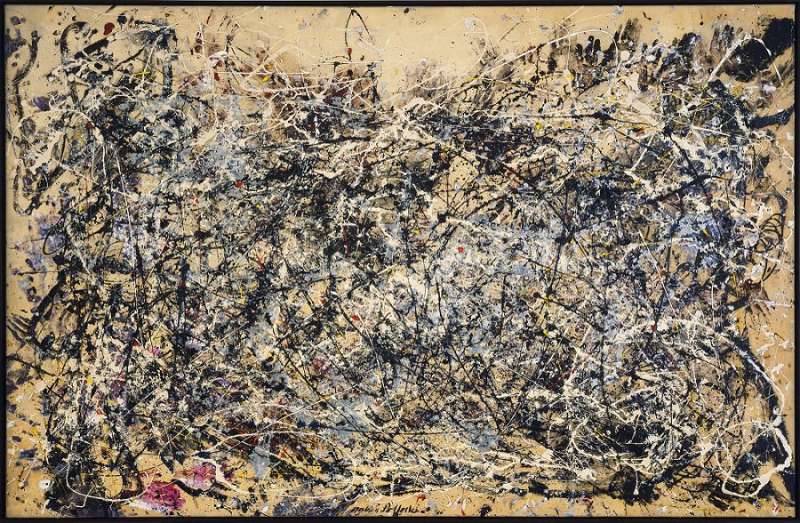

ポロック これは「紙」と「絵の具」です

続いてのアート思考はジャクソン・ポロックの「ナンバー1A」です。これは「13歳からのアート思考」の中で一番衝撃的だったものです。

とりあえず「表現の花」としての作品を見てみましょう。

画像:ジャクソン・ポロック 「ナンバー1A」

これまで出てきたマティス、ピカソ、カンディンスキー、デュシャンはすべてヨーロッパのアーティスト。それに対し、ジャクソン・ポロックはアメリカで活躍したアーティストです。とうとうアメリカがアートを変えてくるわけです。

「ナンバー1A」といういかにも無個性な名前がついていますが、ポロックは似たような作品を大量に作っていて「ナンバー17A」は当時、史上5番目に高額で落札された作品でもあります。

見ての通り、わけがわからない作品です。ポロックはこの作品を床にキャンバスを敷き、筆や棒、自分の手等を作って適当に絵の具を撒き散らして描いています。メチャクチャな方法で描いたら投資家に面白がられて高額で売れた、というほどアートは単純ではありません。

ということで、本書の中で言われている実験をしてみましょう。

- 適当に落書きしてください

- 窓を見てください

僕はこの後、ハッとさせられました。ぜひ時間をとってやってください。

まず「適当に落書きしてください」と言われたとき、何を描きましたか?目の前にあるスマホとか、服とか、ボールペンとか、もしくは誰かの似顔絵とか、抽象的な何かかもしれないですが、何かを描いたはずです。

続いて「窓を見てください」と言われたとき、ちゃんと窓を見ましたか?

いや、見たよと思うかもしれませんが、本当に窓を見たのか考えてみてください。窓の向こうにある景色を見たのではないですか?

何が言いたいかというと、僕たちは絵には何かが描かれているはずだという認識のもと、絵を見たときに「そこに何が描かれているか」を見ているのであって、その時「キャンバスと絵の具」であるという現実を見ていないということなんです。

これにはハッとさせられます。「窓を見てください」と言われて、物質としての透明な窓を見る人はなかなかいません。落書きするとき、適当に描けと言われても何かを描いてしまいます。そして当然、絵画を見たときは、そこに何かが描かれているという前提で見ています。

人物画を見せられて何に見えるか聞かれたら「女性が描かれていますね」とか「中世の貴族か何かでしょうか」とか「輪郭がぼやけているのに細部まで描かれてすごいテクニックですね」とか、そういうことを言ってしまうわけです。

ジャクソン・ポロックが言いたかったのは「これキャンバスと絵の具だよね」ということなんです。つまり「お前らが絵を見るとき、絵じゃなくて絵に描かれているものを見ているだけじゃねえか」と。

それで、何にも見えないような絵を描いたんです。「ナンバー1A」に何が描かれているかを考えても無駄。そこにはただ物質としての絵、つまり「キャンバスと絵の具」があるだけ。

とうとうここまで来たかという感じですね。「アートとは」に対する究極の答えです。「絵画とはなにか。キャンバスに絵の具を塗ったものです」これで完璧。説明しきっています。

音に目を向けることはできるのか

僕は特に何も考えずギターを適当に弾いてるときがありますが、それでもやっぱり「音」ではなく「音楽」です。何も考えずにやっても、フレーズめいたものを弾いていますし、無意識にメロディを創っています。

ポロック流に言うなら「それは音が何を表しているかに注目しているのであって、音そのものに注目できていない」という感じです。

では、音楽で音そのものに注目させることはできるでしょうか。「これいい曲ですね」じゃなくて「これただの空気の振動ですね」と言われるような音楽。

似てるのかわかりませんが、昔つんく♂さんがBerryz工房の「Because happiness」と℃-uteの「幸せの途中」の2曲をリリースしたとき、1曲ずつでも聴けるけど、2曲同時再生したらさらにすごい曲になる、みたいなことをやっていました。

この2曲、全く曲調も違うのですが、同時再生すると

こうなります。

この企画にも衝撃を受けた記憶があります。僕は種明かしされて話題になったくらいのタイミングで聴いたのですが、音楽にこんなアプローチがあったのかと。

調べて見ると他にも似たようなことをやっている人がいて、THE FLAMING LIPSというアーティストは1曲を構成する12のトラックを別々に公開したらしいです。それぞれを単体で聴いてもよくわからないBGMですが、12個を同時再生するとこんな感じになるそうです。

とはいえ、こうしたアプローチも結局一つ一つの音に意味があって、音楽という形になっています。もっと極端に「音」「空気の振動」に目を向けることはできないか。

例えば、こんなアプローチが考えられるかもしれません。

いろんな音階の音叉を並べて、その前で曲を演奏する。すると音叉は共鳴するところで鳴り出す。その音叉の音を録音してみたらどうなるだろう。単純に曲の中で共鳴する音があれば鳴るだけなので、到底音楽にはならない。でも、その音を創っている背景には音楽がある。

音楽を、音叉を通すことでただの「音」として届ける。かなり前衛的ですが、面白いかもしれない。

他にも振動しやすい風船とか、ガラスの板とかを置いて、その前で演奏する。すると風船やガラスの板が振動して微妙な音を発する。それを録音してみる。多分聞く人は「ただの音」「空気の振動」と受け取るはずです。でもそれは音楽から創られたものであり、それも1つの音楽と言えるのではないでしょうか。

聴く人は意味がなさそうな「ただの音」「空気の振動」から、どんな音楽がこういう音になったんだろうと想像するわけですね。これはポロックのアプローチに似ているかもしれません。

ウォーホル アートの定義

ポロックは「絵に描かれているものを見るのではなく、絵そのものを見ろ」と言ったわけです。

もうここまできたらアートは完全に自由。なんでもありの域に到達したように見えます。でも、もう一つ大きな壁がありました。それを壊したのが次のアート。創ったアーティストはあのアンディ・ウォーホルです。

アンディ・ウォーホルといえば、ポップアートの代名詞。僕も名前はよく聞きますし、代表作であるマリリン・モンローのイラストとスープ缶は誰しも一度は見たことがあると思います。

画像:アンディ・ウォーホル 「マリリン・モンロー」

画像:アンディ・ウォーホル 「キャンベル・スープ缶」

問題はこれがアートなのかよくわからないという点です。「キャンベル・スープ缶」は全く関係ない企業が作っている製品パッケージを並べただけですから、アートというよりは広告ですよね。デザインでさえないかもしれない。

13歳からのアート思考で紹介されているウォーホルの作品は「ブリロ・ボックス」です。

ですが、「ブリロ・ボックス」じゃなくて「マリリン・モンロー」でも「キャンベル・スープ缶」でも何でもいいと思います。ポロックの作品で「ナンバー1A」を紹介しましたが、ナンバー17でもナンバー33でもなんでもいい。大事なのは表現の花じゃなくて、見えないところにある興味のタネと探求の根です。

画像:アンディ・ウォーホル 「ブリロ・ボックス」

「ブリロ」というのは当時アメリカで主流だった食器用洗剤です。アンディ・ウォーホルの「ブリロ・ボックス」はブリロという洗剤のパッケージをコピーして木箱に貼り付けて、大量生産して並べただけのものです。サインもありません。

この作品を海外で展示するために輸送する際、アート作品とは認められず結局展示は行われなかったそうです。アート作品と商品では関税が違うので、脱税しようとしていると疑われたらしいです。それくらいアートの常識とはかけ離れた作品。アンディ・ウォーホルは一体何がしたかったのでしょう?

彼は「アート」と「アートじゃないもの」の境界線を取り払いたかったんです。

人はものを見たとき、それがなにか自動で分別しています。

「広告ポスター、見栄えは良いけどアートじゃない」「商品パッケージ、これも見栄えは良いけどアートじゃない」「よくわからない抽象画、よくわからないけどこれはアート」「服のプリント印刷、おしゃれだけどアートじゃなくてデザイン」とか色々ありますよね。

じゃあその境界線ってどこにあるのか?はっきりしていないんです。創った人が「これはアートです」と言い、それが世間に認められたらアートになるし、創った人が「いや、これは商業デザインです」といえば、それはデザインになる。

デザイナーとして活躍し、その後アーティストとしての活動を広げていったアンディ・ウォーホルは「そこに壁なんてない」ということを訴えかけたわけです。

ウォーホルの問いかけは美術業界を揺るがし、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の貯蔵物にも影響を与えたそうです。

それがパックマンを始めとするゲーム機の展示です。「ゲームはアートか?」ほとんどの人はノーと言うでしょう。実際、パックマンを展示したとき、美術評論家は「これを芸術と認めるなら芸術への理解がゲームオーバーになってしまう」と言ったそうです。

それに対してMoMa側は「デザインは想像的表現の中で最高の形式の一つであり、偉大なデザインを有するなら展示するに足る」と回答したらしいです。わかったようなわからないような感じですが、とりあえず「ゲームだろうがなんだろうが、良いものは良い。それがアートでしょう」ということでしょうか。

音楽にも壁があるのか

これについても音楽の視点からアート思考を深めてみようと思いました。でもどんどん難しくなってきています…

ウォーホルは「アートとデザイン、アートとプロダクトの間に壁なんてない」ということを作品で表現しました。芸術家が創った一枚の画も、デザイナーが創った広告ポスターも、別に区別する必要はない。見る人が「素晴らしい」と思ったらそこには芸術性があるということだ。こういう感じです。

音楽について同様に考えるとどうなるんでしょう。まず、音楽と音楽じゃないもの。ここに壁はあるでしょうか。また、音楽とそれに関わる作品とそれ以外のもの。そこに壁はあるでしょうか。

音楽の壁というとジャンルが思い浮かびますね。ジャンルの壁、それは確かに存在しています。「ポピュラーミュージック」という括りと、「クラシック」という括りの間には壁があるかもしれない。でもイングウェイはオーケストラを背後に、指揮者を前に、ギターを弾いています。これはポピュラーミュージックか、クラシックか。

また、現代の有名曲をクラシックアレンジするコンサートもたくさんあります。

つまりここの壁はほとんどないのかもしれません。

では「ただの音」と「音楽」の間に壁はあるか。例えば水が落ちる音、工事の音、車の音。これらはただの音であり、音楽ではない、といえるかもしれません。でも水が落ちる音を組み合わせて音楽っぽくすることはできるし、音楽の中の効果音として車の音を入れたりすることも多い。

楽器を使っていたら音楽かというとそれも違う。コップに水を入れて音程の違いで演奏する人もいるし、楽器を適当にガチャガチャ弾いても音楽にはなりません。

つまり、「ただの音」と「音楽」の間にも壁はなさそうです。

では、ここに気づかせるような表現はないでしょうか。この差は本当にないんだ、ということを伝える方法です。どこかに「ただの音」から「音楽」に変わる瞬間があるはずです。その瞬間を作品にできないでしょうか。

ポロックのときに考えた、演奏して音叉を鳴らしてその音叉の音を届ける、というのが近いかもしれないですね。「ただの音」として聴くことができるけど、間違いなく「音楽」が背景にある。

13歳からのアート思考を読んでほしい

ということで今回は「13歳からのアート思考」を紹介しました。

アート思考を深める6つの作品をもとに、僕は音楽活動において色々と考えてみました。これを読んでいるあなたはなにについてアート思考を深めましたか?

Intro Booksではこれまで「投資としてのアート、教養としてのアート」や「知覚力を磨く」「西洋絵画の教科書」そしてアートをテーマにした漫画の「左ききのエレン」など、アート関連のいろんな本を紹介してきました。

その中でも本書は、アートの楽しみ方を広げてくれただけでなく、アートを実生活、趣味や仕事に活用するための大きなアイデアをくれたと思います。さまざまなアーティストがその時代の常識にとらわれず、新しいものにチャレンジするため「興味のタネ」を育て、「探求の根」を伸ばし、「表現の花」を咲かせました。

大切なことは、それらが現代においても評価されていることです。

例えば、偉業について解説された本はたくさんあります。スティーブ・ジョブズがどうやってiPhoneを生み出したのか、Appleを再建したのか、そうした本はたくさんあります。でもビジネスの結果はアートでいう「表現の花」でしかありません。

物語として楽しむには問題ありませんが、自分のビジネスで応用するなら、大切なのはスティーブ・ジョブズが何をしたかではなく、どう考えたかです。アート思考はそこに目を向けるいい練習になります。

僕たち夫婦、デートといえば本屋かカフェか美術館なので、これからも面白いアート、アート思考に出会ったらどんどん紹介していきたいと思います。

この記事を書いた人

- かれこれ5年以上、変えることなく維持しているマッシュヘア。

座右の銘は倦むことなかれ。

最新の投稿

自己啓発2024-01-07【The Long Game】長期戦略に基づき、いま最も意味のあることをする

自己啓発2024-01-07【The Long Game】長期戦略に基づき、いま最も意味のあることをする 資産形成2024-01-07賃貸vs購入論争はデータで決着!?持ち家が正解

資産形成2024-01-07賃貸vs購入論争はデータで決着!?持ち家が正解 資産形成2024-01-06「株式だけ」はハイリスク?誰も教えてくれない不動産投資

資産形成2024-01-06「株式だけ」はハイリスク?誰も教えてくれない不動産投資 実用書2023-12-18【Art Thinking】アート思考のど真ん中にある1冊

実用書2023-12-18【Art Thinking】アート思考のど真ん中にある1冊

コメント